素敵な人生の先輩がいると、元気が出る。

こんなことやっている先輩がいるのか。

先輩はこんなふうに考え、見ているのか。

そういうことを知ると、自分はまだまだだと思うことがある。

自分のこれからをもっと考えたくなることもある。

そして、自分のこれからの可能性を感じられる。

・・・そんなことはないだろうか。

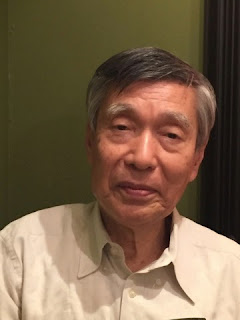

シニア向けのiPad講習を展開する山根さん。

現在80歳だそうだが、今の活動、それまでの活動をうかがうと、元気が出る。

そんなことを以前書かせてもらったが、その山根さんに同世代の男性についての話を聞いた。

山根さんによれば、男性が会社を卒業して失うものは次の三つなのだそうだ。

そんなことを以前書かせてもらったが、その山根さんに同世代の男性についての話を聞いた。

山根さんによれば、男性が会社を卒業して失うものは次の三つなのだそうだ。

① 行くところ

② 会う人

③ やること

そして、そんなことは彼ら自身もちゃんとわかっている。

だから地域デビューを目論むわけだが・・・

山根さんに同世代の男性について聞いてみたら、暗い顔になった。

女性は失うものがないから遠慮しないでしょう?

リタイアした男性に向かって、「そんなこともできないの」とか平気で言うから。。。

今まで会社と家の往復だけで、

仕事関係以外のつきあいがほとんどなかった男性は、

そんなことちょっと言われるだけで、ものすごく傷つくんですよ。

仕事関係以外のつきあいがほとんどなかった男性は、

そんなことちょっと言われるだけで、ものすごく傷つくんですよ。

え?!

女性はそんなこと言いますか。

例え言葉で言われなくたって、

そう思われていることくらい敏感に察知しますよ。

だって会社では上司や周りがどう自分を見ているかを察知する訓練を

ずっとしてきたのだから。

ずっとしてきたのだから。

そういう気持ちは敏感に察知します。

これが、シニア男性の地域デビューの悲哀。

たしかに、女性の言葉は無邪気なおしゃべりで容赦ない、かもしれない。

地域活動では、女性は男性に肉体労働やアッシー(車の送り迎え)を求めていることが多いのだそうだ。

だけど当の男性は地域に知的労働を提供するつもりで張り切ってデビューする。

だが、女性は知的なことなどほぼ期待していない。

完全に需要と供給のミスマッチである。

無力感を感じた男性は自分が社会から必要とされていないと感じ、

引きこもってしまうのだという。

無力感を感じた男性は自分が社会から必要とされていないと感じ、

引きこもってしまうのだという。

あえなく挫折してしまうのだ。

私は男性じゃないけれど、ずっと男性中心の会社社会で生きてきたから

わからなくもない。

そうならないようにするにはどうしたらいいのでしょう?

山根さんはどうしてそうならなかったんでしょう?

わからなくもない。

そうならないようにするにはどうしたらいいのでしょう?

山根さんはどうしてそうならなかったんでしょう?

ときどきイヤなババア、イヤなジジイを見かけるでしょう?

そういう風になりたくない。

それが山根さんの動機づけなのだと言う。

若者は頭に投資、中年になったらカラダに投資、シニアになったら心に投資、

なんだそうで・・・。

まずい、まずい。

自分自身を省みると、頭にも、カラダにも投資をしてこなかった。

これから心に投資、か。

心に投資ってなんだろう。

心に余裕をもつこと、穏やかであること、心を強く持つこと・・・

そういう山根さんが今、大事にしていることは「四つの気」。

「四つの気」とは、元気、やる気、思う気、根気。

思う気とは思いやる気持ち、という意味合いなのだそうだが、

この「思う気」が、心に投資することにつながると思えた。

この四つの気、

実は今から約50年前、小学生の息子さんの授業参観に行ったときに壁に貼ってあった言葉だそうだ。

いい言葉だなと思って、それ以来ずっと大事にしてきたと言うが、

まさに!

子どもよりも大人こそが、大事にしたい心がけのポイントである。

そういう風になりたくない。

それが山根さんの動機づけなのだと言う。

若者は頭に投資、中年になったらカラダに投資、シニアになったら心に投資、

なんだそうで・・・。

まずい、まずい。

自分自身を省みると、頭にも、カラダにも投資をしてこなかった。

これから心に投資、か。

心に投資ってなんだろう。

心に余裕をもつこと、穏やかであること、心を強く持つこと・・・

そういう山根さんが今、大事にしていることは「四つの気」。

「四つの気」とは、元気、やる気、思う気、根気。

思う気とは思いやる気持ち、という意味合いなのだそうだが、

この「思う気」が、心に投資することにつながると思えた。

この四つの気、

実は今から約50年前、小学生の息子さんの授業参観に行ったときに壁に貼ってあった言葉だそうだ。

いい言葉だなと思って、それ以来ずっと大事にしてきたと言うが、

まさに!

子どもよりも大人こそが、大事にしたい心がけのポイントである。